教育・研修

山梨厚生病院の理念である 「やさしく・親切・ていねいに」 に基づき、一人ひとりの患者様を尊重した、人間対人間の暖かな看護師の育成を主眼において各種の教育活動を行っています。

看護部教育理念

「最善の看護とは」を常に考え、倫理観の上に立つ看護実践を行い、地域住民に信頼される看護職を育成する

活動方針

| 1. | 基本に忠実な技術を看護職間で共有し、質の高いケアがどのようなものか理解できる人材を育成する | |

| 2. | 看護職一人一人が自ら学び成長できるよう、研修などで支援し、臨床実践能力の向上を図る | |

| 3. | 臨床における研究活動を支援し、発表を推進する |

看護教育プロジェクトチーム

看護部の教育理念に則り、「【最善の看護とは】を常に考え、倫理観の上に立つ看護実践を行い、地域住民に信頼される看護職を育成する」ための教育を行うことを目的とする。

看護教育プロジェクトチームは、専門職としてそれぞれの成長を促進するために、山梨厚生会キャリアラダー、マネジメントラダーをもとに研修の企画・運営・評価し、看護実践能力と組織管理能力の向上をはかる。

1)新人教育

新人看護師が専門職業人として質の高い看護を提供できる看護実践能力(Ⅰ基本姿勢態度・Ⅱ技術的側面・Ⅲ管理的側面)・組織的役割遂行能力の基本を習得するために職場内教育の充実と向上を図ることを目的とする。

専門職業人としての自覚を持ち、継続的に自己研鑽を積むことができる体制を整え、「厚生労働省 新人看護職員研修ガイドライン」に沿った研修の企画・運営・評価しています。

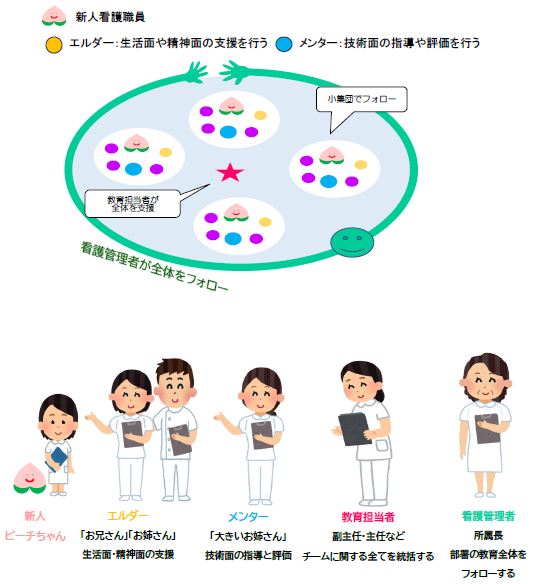

【新人看護職員支援体制】

研修責任者として専従の教育担当者が所属し、部署の教育委員や実地指導者と協働するための組織体制を整えています。また、新人看護職員が臨床現場に順応し臨床実践能力を獲得するためには、根気強く暖かい支援が必要であるため、部署スタッフ全員でサポートするための「ピーチサポートシステム」を導入しています。

【新人看護職員研修】

「新人看護職員研修ガイドライン」を基に臨床実践能力の構造 「Ⅰ基本姿勢と態度 ・ Ⅱ技術的側面 ・ Ⅲ管理的側面」 を統合して学ぶことのできる研修内容を企画しています。

研修内容によっては、専門看護師・認定看護師、看護管理者、他の委員会やプロジェクトチームなどの協力も得ながら研修を開催しています。

また入職後の不安の緩和や職場適応のサポートを目的として、公認心理師の協力を得て、メンタルヘルス研修や面談を行い、メンタルヘルスのサポート体制を整えています。

令和7度新人看護師研修

| 研修項目 | 研修目的 | 研修方法 | 講 師 |

| 山梨厚生会新採用者 オリエンテーション |

厚生会の組織を理解し、働くためのイメージが明確になり不安が軽減する。看護職員として組織の一員になるための心構えを学び、職場への適応を促進する。 | 講義・演習 グループワーク 院内オリエンテーリング |

総務部・看護管理者 看護教育PT 各業務PT他 |

| 医療安全Ⅰ | 当会における医療安全体制を学び、安全対策のための基本的行動を遵守するための能力を養う | 講義 グループワーク |

医療安全管理室 医療安全PT |

| 感染管理Ⅰ | 感染マニュアルに沿った感染予防技術を実施する能力を養う | 講義・演習 | 感染制御実践看護師 |

| 災害・防災管理Ⅰ | 災害発生時(地震・火災・水害・停電)の初期行動をとるための基礎知識を得る | 講義・消火訓練

防災訓練 |

災害対策PT |

| 看護技術研修Ⅰ | 基本的看護技術を用いて、安全な看護を実践する能力を養う | 講義・演習 | 理学・作業療法士 BLSインストラクター 看護教育PT |

| バイタルサイン | バイタルサインの意味と正しい測定方法を知り、正常・異常の判断ができる | 講義・演習 | 慢性心不全看護認定看護師 |

| コミュニケーション | 看護師として求められる姿勢や必要なコミュニケーション能力を高める | 講義・演習 | 緩和ケア認定看護師 精神看護専門看護師 |

| 新人フォローアップ | 入職後4ヶ月ごとに基本姿勢と態度・看護実践を振り返り、自己の成長と今後の目標を見い出す | 講義 グループワーク |

看護教育PT |

| 看護過程Ⅰ | ヘンダーソンの看護論と看護過程の展開を学び、助言を得ながら看護実践できる能力を養う | 講義 グループワーク 事例展開 |

看護教育PT |

| 看護記録Ⅰ | 看護記録の意義・目的を理解し、正しい記録を書くための方法を学ぶ | 講義 グループワーク |

看護実践PT |

| 看護倫理Ⅰ | 倫理的感受性を高め、看護師として自覚と責任をもった行動をとることができる能力を養う | 講義 グループワーク |

精神看護専門看護師 |

| 褥瘡対策Ⅰ | 基本的な手順に従い褥瘡対策を実施するためのマニュアルの活用方法がわかる | 講義・演習 | 皮膚・排泄ケア特定認定看護師 |

| 摂食嚥下Ⅰ | 基本的な看護技術を用いて安全な食事援助の方法を実践する能力を養う | 講義・演習 | 摂食嚥下障害看護特定認定看護師 |

| メンタルヘルス | ストレスについて理解し、ストレスコントロールの大切さに気付くことができる ストレスで大変な時には自ら発信することの大切さを理解する |

講義 グループワーク 演習 |

安全衛生委員会主催 公認心理師 精神看護専門看護師 |

| 輸液管理・薬剤充填

輸液・シリンジポンプ 採血・PV挿入 |

輸液療法に必要な基礎知識を学び、適切な方法で看護技術が習得できる 安全な静脈穿刺のための必要な知識・技術・態度を習得できる |

講義・演習 | IVナースPT主催 |

2)現任看護師教育

専門職業人としての看護実践能力の充実と組織管理能力の向上を図ることを目的とする。看護の専門職業人として役割遂行能力を高め、看護ケアの質向上を図ることで当会の目指す看護師像:「どのような時にも優しく、親切、丁寧な看護を心がけ、人々の健やか生きるを支え

ることができる看護師」の育成をするために、山梨厚生会キャリアラダーと連動した研修会の企画・運営・評価をしています。

令和7年度【レベルⅡ研修】

| 研修項目 | 研修目的 | 研修方法 | 講 師 |

| リフレクション | リフレクションを通して自己のコミュニケーションの傾向に気づくことができる | 講義 グループワーク プロセスレコード |

精神看護専門看護師 |

| 地域連携Ⅱ (卒後2年目必須) |

地域包括ケアシステムの概要を学ぶことで対象を生活者として捉え、多職種連携の視点をもって、退院支援を行うための情報収集・アセスメントができる | 講義 グループワーク Paper Patientを用いた事例展開 |

退院支援看護師 MSW |

| 看護技術Ⅱ (卒後2年目必須) |

看護手順やガイドラインに沿って基本的な看護技術を用いて安全な看護を実践する能力を養う | eラーニング 部署における演習 |

各部署の教育担当 |

| 看護過程Ⅱ | ヘンダーソンの看護論を基にケアの受け手の全体像を捉え、標準的な看護実践のための過程を学ぶ | 講義 グループワーク 事例展開 部署カンファレンス |

副看護部長 |

| 医療安全Ⅱ | 看護部医療安全マニュアルに基づいた視点で、安全に配慮した看護実践能力を養う | 講義 グループワーク |

医療安全管理室 医療安全PT |

| 救命救急Ⅱ | 心肺蘇生法の実践的知識・技術の向上を図る | 講義・演習 グループワーク |

ACLSインストラクター |

| 災害・防災管理Ⅱ | 災害発生時(地震・火災・水害・停電)を想定した初期行動を実施する能力を養うことができる | 講義・演習 夜間想定マニュアル訓練 |

災害対策PT |

| 新人看護師支援者

(エルダー参加推奨) |

当院の教育体制と役割を理解し、新人看護師の目標達成に向けて、各自のラダーレベルに応じた役割発揮ができる | 講義 | 看護学校教員 公認心理師 |

| メンタルヘルス (2年目のみ対象) |

2年目としての大変さや自身のストレス、ストレスを抱え込んでいないかに気づくことができる あらためてストレスコントロールの必要性を理解する |

講義 グループワーク 演習 |

安全衛生委員会主催 臨床心理士 精神看護専門看護師 |

令和7年度【レベルⅢ研修】

| 研修項目 | 研修目的 | 研修方法 | 講 師 |

| 看護過程Ⅲ | ヘンダーソンの看護論を基にケアの受け手の全体像を捉え、個別的な看護を実践する | 講義 グループワーク 事例展開 カンファレンス 実践報告会 |

副看護部長 |

| 地域連携Ⅲ | ケアの受け手が希望する生活のための連携を図り個別的な看護を実践する | 講義 グループワーク 事例展開 カンファレンス 同行訪問 実践報告会 |

退院支援看護師 MSW 訪問看護師 |

| 看護倫理Ⅲ | 倫理的課題を言語化し、解決に向けて取り組むことができる | 講義 グループワーク 事例展開 カンファレンス 実践報告会 |

精神看護専門看護師 |

| リーダーシップ | リーダーシップ論や社会人基礎力に関する知識を得て、チームの中でリーダーシップを発揮することができる | 講義 グループワーク 実践活動 実践報告会 |

認定看護管理者 |

| 新人看護師支援者 (メンター参加推奨) |

当院の教育体制と役割を理解し、新人看護師の目標達成に向けて、各自のラダーレベルに応じた役割発揮ができる | 講義 | 看護学校教員 公認心理師 |

| 看護研究(入門) | 看護研究を通して看護の改善や発展に取り組むための研究能力を養う *研究計画書の完成を目指す |

講義 グループワーク 自己ワーク 研究計画書発表会 |

研究サポートチーム |

| 看護研究(実践) | 看護研究を通して看護の改善や発展に取り組むための研究能力を養う *院内・外の研究発表会で、成果を発表できる |

講義 グループワーク 自己ワーク 研究発表会 |

研究サポートチーム |

新人看護師研修・現任看護師教育研修の様子はこちらから…

|

| 【山梨厚生病院看護部 公式Instagram】 |

令和7年度【専門・認定看護師研修】

「精神看護専門看護師」「緩和ケア認定看護師」「感染制御実践看護師」「認知症看護認定看護師」「皮膚・排泄ケア特定認定看護師」「手術看護認定看護師」「慢性心不全看護認定看護師」「摂食嚥下障害看護特定認定看護師」によるキャリアラダーレベル毎の院内研修も企画しています。

| 研修項目 | 研修目的 | 研修方法 | 講 師 |

| 精神看護1 | 精神を病むことの理解と、多職種と共に対象を全人的にとらえリカバリーに向けて支えることができる | 講義 グループワーク |

精神看護専門看護師 |

| 精神看護2 | 薬物療法を受ける患者への支援を理解し、多職種と協働することができる | 講義 | |

| 精神看護3 | 倫理的感受性を高め、虐待防止のための行動ができる | 講義 グループワーク |

|

| 緩和ケアⅡ-1 (卒後2年目必須) |

患者さんの痛みをキャッチし、痛みの緩和につなげることができる | 講義 | 緩和ケア認定看護師 |

| 緩和ケアⅡ-2 | がんの病態や臨床経過がわかり痛みのアセスメントの視点やケアの視点を捉えることができる | 講義 | |

| 緩和ケアⅢ | がんの臨床経過における苦痛の緩和の視点を持ち個別性をふまえた看護実践のできる力を養う | 講義 グループワーク |

|

| 心不全患者の看護 [基礎編] |

心不全を知る ~その人の病期にあった看護の実践~ | 講義 | 慢性心不全看護認定看護師 |

| 心不全患者の看護

[実践編] |

心不全を知る ~その人の病期にあった看護の実践~ | 講義 | |

| 感染管理Ⅱ | ケアの受け手や実践の場面における感染リスクをアセスメントし、状況に応じた看護を実践する能力を養う | 講義 | 感染制御実践看護師 |

| 感染管理Ⅲ | 感染症を理解し、感染予防策における自部署の実践モデルとなる | 講義 | |

| 認知症看護Ⅱ-1

(卒後2年目必須) |

認知症患者の看護実践をするための基礎知識・技術・態度を理解する | 講義 グループワーク 演習 |

認知症看護認定看護師 |

| 認知症看護Ⅱ-2 | 認知症の方への自分の関わりを振り返り、言動・行動からアセスメントを行い、思いを尊重した行動・能力を養う | 講義

グループワーク 演習・ロールプレイ |

|

| 褥瘡対策Ⅱ-1 | 褥瘡を予防するための患者アセスメントを行い、適切な看護技術の習得ができる | 講義・演習 | 皮膚・排泄ケア特定認定看護師 |

| 褥瘡対策Ⅱ-2 | 正しい褥瘡、医療関連機器褥瘡、スキン-テアのアセスメントを行い、褥瘡対策マニュアルに従って看護展開ができる | 講義・演習 | |

| 褥瘡対策Ⅱ-3 | 正しい褥瘡、医療関連機器褥瘡、スキン-テアのアセスメントを行い、褥瘡対策マニュアルに従って看護展開ができる | 講義 | |

| 褥瘡対策Ⅲ | 全身的局所的アセスメントから個別的な褥瘡ケアが実践できる | 講義・事例検討 | |

| 周術期看護 | 周術期患者の看護実践のための基礎知識を理解し、予測的視点を持った看護実践を学ぶ | 講義 | 手術看護認定看護師 |

| 摂食嚥下障害看護Ⅱ (1回目は卒後2年目看護師必須) |

対象の嚥下機能をアセスメントした上で、適した食事支援の方法を選択し安全に援助できる | 講義・演習 | 摂食嚥下障害看護特定認定看護師 |